大家好,我是Charles,就讀政大企管三年級。在進入正題前,我希望能用時間軸讓大家了解我的日文學習之旅。

- 2023年7月:開始接觸日文,想要追求日本女生

- 2023年8月-2024年3月:累積日本文化知識底蘊、狂看日本旅遊知識型的影片

- 2024年3月-8月:告白失敗,不學日文了。但八月,塔羅牌說我會有驚無險通過日檢N1

- 2024年9月中旬:用剩下的存款砸在抓泥的日文課跟日文參考書,發誓要幹掉 N1(當時大約 N4 水準,但我卻自信爆棚覺得自己有 N2)

- 2024年10月-11月:驚覺自己超級爛,N3 單字有 1/3 沒看過、N2 單字有七成沒背過,更別說 N1 。人生在否定與肯定間擺盪無數次。

- 2024年12月1日:考日檢 N1(扎實的基礎讓我單字閱讀題寫的算輕鬆)

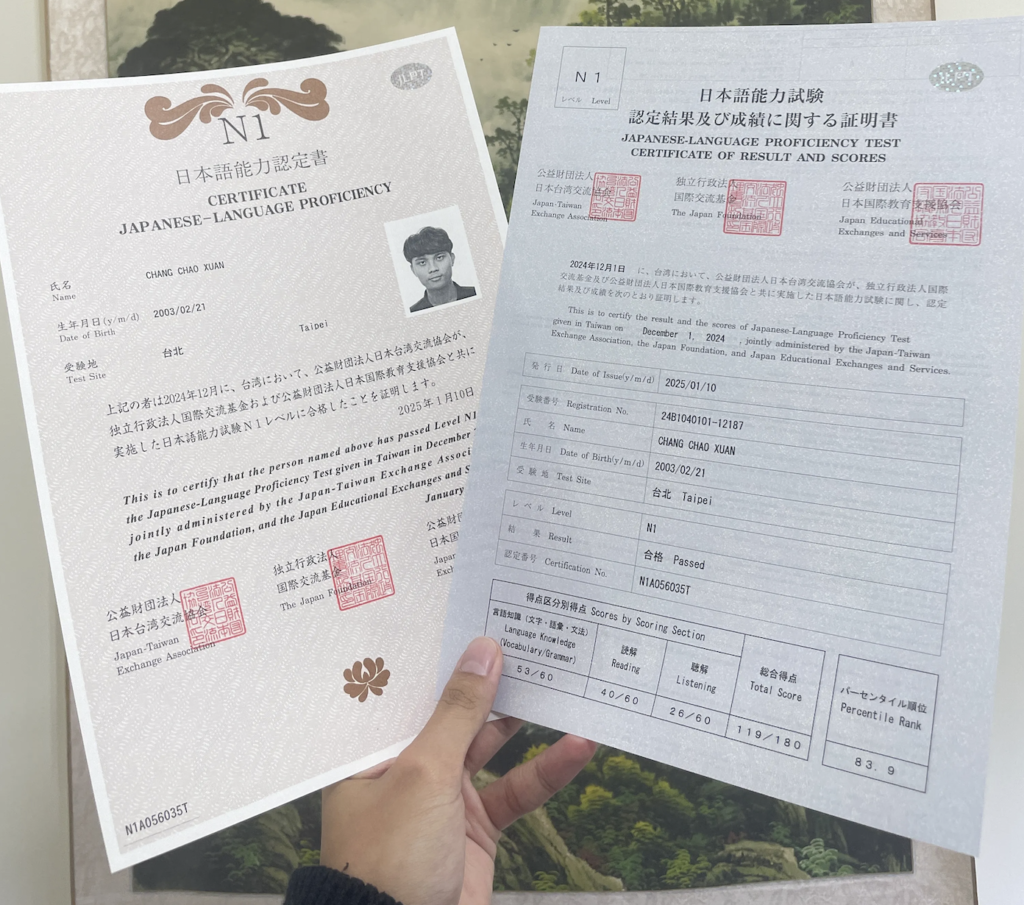

- 2025年1月31日:收到 N1 通過成績單(總分 119/ 180)

看完以上時間軸,讀者會發現,我學日文的背景跟學習方法都難以被模仿,但正是這些錯綜復雜的經驗與機遇,才導致我僥倖地在三個月通過日檢 N1 考試。希望你讀完這篇文章後,可以了解腦袋與記憶的認知,以及我的學習旅途,最好能成為你重新開始的契機!

整篇文章會涵蓋四個主要章節:

- 學日文的緣起

- 正確的目標與時間觀

- 學習系統

- 想說的話

《第一章:緣起》

1–1、我的浪漫學習之旅

我的日文之旅,始於 2023 年的一次豔遇,有多具體呢?這是我當時寫的日記:

我跟她的相遇在菲律賓的第四天。我的室友是日本人,他跟一群日本朋友在大廳聊天,我剛好從電梯門出來,準備去泳池旁的餐廳吃早餐。室友帶我認識這幾位日本人,我用剛學兩個月的日文問木村先生: ”お名前は何ですか?私も留学生です!”

當我在跟日本的哥們聊天之際,一位女性突然轉過頭來,櫻唇含笑,柔情似水的眼神立刻讓二十歲的我魂不守舍。那種感覺是多麽地新奇與熟悉:新奇的部分是,我從未在台灣遇過如花似玉的女孩;熟悉的感覺是,她的一顰一笑,好像都住在我的過往裡,彷彿從我出生前、我父母相識前、宇宙大爆炸的那一刻就註定了我跟她現在的眼神交換。

棕褐色柔順的長髮垂肩,上頭有著顯眼的紅蝴蝶結;彎月形的眼睛帶著親和與笑容;臉頰總是紅潤有氣色,與她潔白的肌膚搭配地無瑕。

…

我說我是遊蕩數十年的沙漠旅人,那她的雙眼便是我一直在找尋的綠洲。

嘿,反正就是這麼誇張。當時候就下定決心要追這位女孩,連我未來要去日本哪裡工作都想好了。每天都過得充實,除了自學日文跟動態影像之外,也會把自己拖去健身房,然後 PUA 自己「連 10 km 都跑不了,你要怎麼維持遠距離的戀愛。」

但但但但,九個月之後,我飛去東京找她,被拒絕了。意義感的人生瞬間灰滅,日文就被我丟在一旁,不怎麼想要學習了。

1–2、上海塔羅牌

雖然我在 2024 年 3 月就被拒絕了,程度 N4 左右的我意志消沈,找不到動力維持這個語言。直到我在 8 月在上海算塔羅牌,它告訴我:「你日檢 N1 會有驚無險。」

我說:「乾,是不會過的意思嗎?」

他回:「會有驚無險的過啦。」

原本想要放棄的日文,又重新找回了一些熱情,畢竟搞不好會遇到更好的日本女生?Anyway 反正我信了,回台灣後,在日記本寫下豪言

我要在三個月「幹掉N1」。(後來發現原來日檢是12/1考試,所以嚴格上我只花了兩個多月)

《 第二章:正確的目標與時間觀》

2–1、我們都搞錯目標了

學習事物不應該追求技巧或是速成,看似捷徑的道路,其實都是商人埋伏的金錢陷阱。

先打個預防針:學習沒有捷徑,學習跟健身的肌肉拉扯一樣,是有代價的成長。

一開始我們就得先問對問題。

你會發現,當你在網路上問:「如何能在短時間通過 N1」,你會得到一堆解題技巧,而說真的,這只佔你的分數一小部分而已。再怎麼會猜,一句話看不懂一半,你也是沒輒。強者,是看真實力,技巧只是輔助。

所以我們應該要問:「什麼樣的學習系統,可以幫助我高效率地學習,讓我能在考試中拿出最牛逼的樣子。」至於會不會過,真的是看運氣。

回到「目標」,它的定義是:「系統運行的理想狀態」。

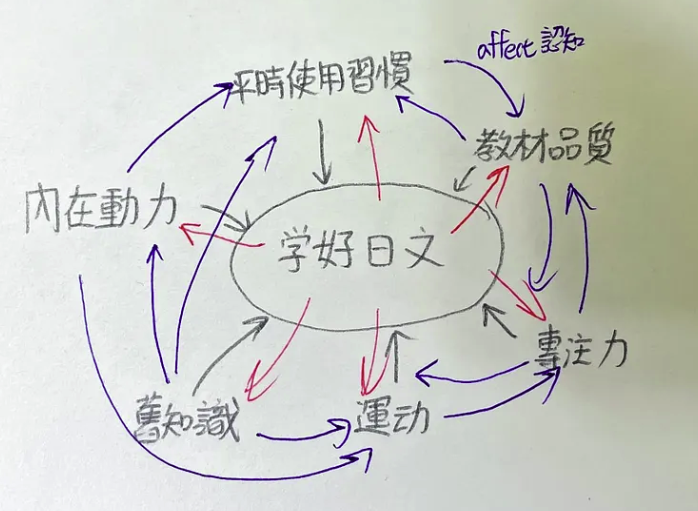

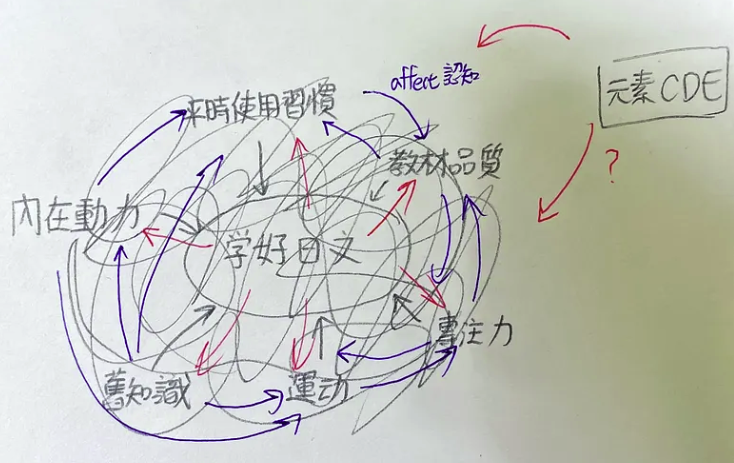

讓我舉個例子,健身仔應該知道,想要有效增肌,不是每天無腦舉啞鈴就能達成的,而是要靠睡眠、飲食等要素構成的系統正常運作。也因此,你想要達成的目標,只是時間上的問題。而且這些元素是複雜交互作用的,並沒有所謂的線性或因果關係。

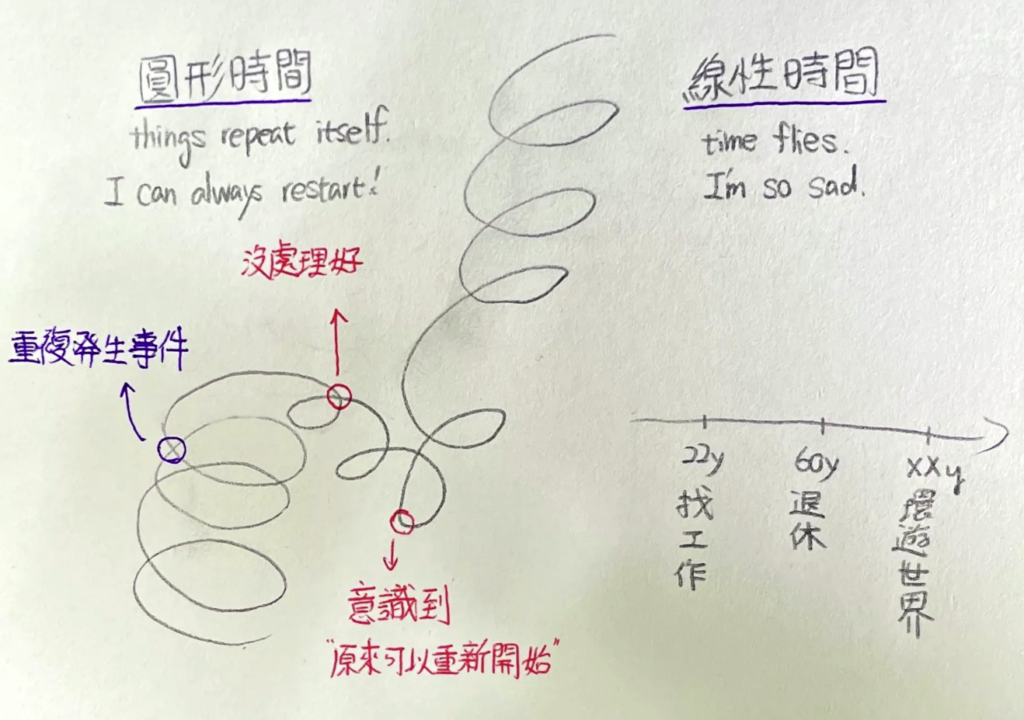

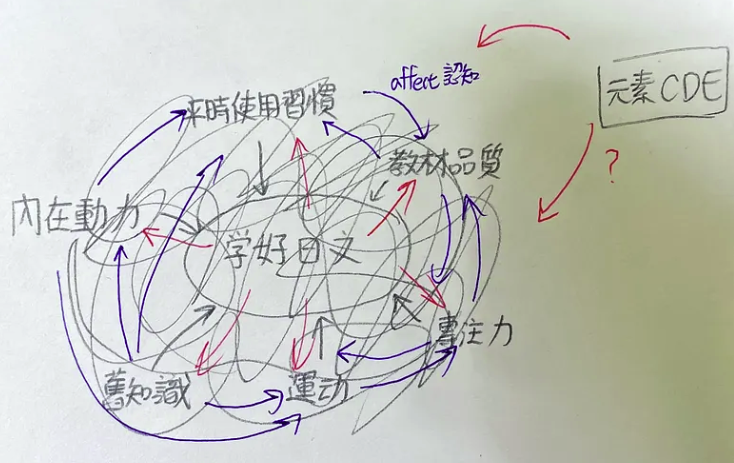

所以你並不能期待你做了 A,就能獲得 B,有時候是隱藏的 CDE 在作用。我們能做的,就是先把能觀察到的系統元素抓出來,優化它,保持好習慣,接著等待「圓形時間」滾出答案給你。

2–2、圓形時間

尼采在永恆回歸中最重要的價值拷問:「如果一生要無限次地重複,你是否願意如此活著?」

在我的世界觀中,時間不是線性的,它是一個圓圈不斷地向上滾動的過程。它有三個基本特性:

- 歷史會重演,一定要把每件事處理好,不然會再經歷數次一樣的事

- 你總是可以重新開始,這是人類與豬的本質差異。

- 能力與經驗能夠往上疊加

當你進入到圓形時間觀,你就跟那些「線人」不同了,他們總哀弔著過去、擔憂著未來,被社會的年齡規範給綁著走,然後草草地準備考試、工作、領薪水,計畫著幾歲要找工作、退休與環遊世界。然後發現一輩子也就這樣。

但「圓人」更專注在「有沒有把事情做好」,他們能進入了「事情的本身」,「認」一件「真」的事情。他們不曾感傷過去,而是不斷提醒自己能夠改變、重新開始。他們發現用現在的雙手,能打造未來跟修復過去的傷口。因為時間是圓形的,他們發現處理好每一段關係、每一個任務、每一個挑戰,在未來會省去非常多時間在這些重複性的問題。

如果你同意沙特說的:「存在先於本質。你的本質並非天生固定,而是靠選擇與行動決定的。」

你就不會抱怨自己不擅長日文,然後進入到內耗的漩渦,你會告訴自己「Damn 這個東西聽起來超酷,我是學得起來的,尤其在 GPT 世代,只要蘊含邏輯的領域,我大腦是絕對能理解的。好,我應該靠我的雙手與大腦來打造些什麼!」

唯一的問題在於你是否感興趣。

做任何事情的「緣起」超級重要,當你找到強烈學習日文的動機與起源,你不需要學任何技巧與心法,你就算死記硬背,你也是開心的,終有一天能夠成為能用日文流利對話的人。

但應該有多數的讀者是對於短時間高效學習感興趣的,那我們就來談談學習系統。

《第三章:學習系統》

3–1、複雜元素交互性

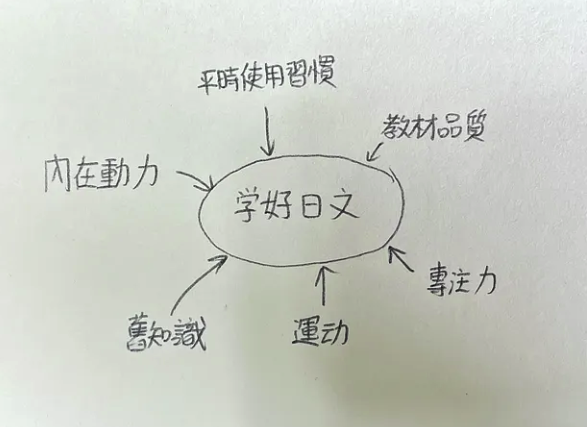

就我的學習系統而言,有五種元素在運作:學習的內在驅動力、教材品質、關於認知的知識、運動、專注力。讓我簡單解釋這些元素的重要性。

(1)內在動機:深度學習、終身學習的關鍵。

不要去強迫自己學「目前與自己毫不相關的、沒興趣的領域」你也不用怕落後任何人,因為在這個AI世代,當你對某事物產生興趣,你可以用 10X 的速度去學習,甚至是深度理解。

舉個例子,大一在學程式設計是出於必修課的無奈。但現在因為我的 Role Model 在 Data Science 有很顯著的成就,刺激著現在的我,於是重新拾起對數據的興趣,買了 Udmey 課程,自學 Python 跟 Tableau。我來回跟 ChatGPT 對話,請他出題目給我,過程中不斷找到更簡潔的解方,幾小時中學到的函數跟應用,是大一整學期的內容。。。

日文也是一樣,升大學時因為無聊想學日文,當了很勤勉的學生抄寫了五十音跟文法規則,然後,就放棄了。一直到我在菲律賓遇到喜歡的日本女生,才認真重啟我的日文之旅。

各位也可以回想自己的案例,你會發現「動機」是超速學習、跌倒後還能站起來的關鍵,而且勉強不來的,這非常仰賴人生的機遇(e.g. 遇見日本人、上海的塔羅牌。哈哈真的太瞎了)。

所以如果還沒有一個屬於你的內在動機,不如先放下日文的執著,看看有沒有更感興趣的事情,未來對日文感興趣的學習,效率或許比現在盲目亂學還來的高出十倍。

(2)運動習慣:或許是台灣填鴨式教育使然,運動被嚴重低估了。

在做一些研究後我發現,運動會促使腦源性神經滋養因子(BDNF)的釋放,這種蛋白質有助於神經元的生長、修復和突觸的連結,強化學習與記憶鞏固的能力。

各種運動都有它的好處:有氧運動能顯著提高注意力跟記憶、重訓則是能降低皮質醇(壓力荷爾蒙)的分泌,幫助我們在壓力環境下更有效地完成複雜任務。

我在備考時期,每週有氧三四次,重訓兩次。通常是讀到頭疼的時候,就會去社區健身房跑40分鐘,神奇的是,有氧運動釋放的內啡肽,讓我腦袋的疼脹感完全消失。而我又能回到書房繼續在卷3–4小時。

讀者評估自己學習狀態,若此時非常疲倦,可以試著將自己拖去跑步機上,跑個3–4km也好,這都能確保接下來的時間,都是有效率的學習。

三十分鐘的運動,換取三小時高效讀書。

這是我最好的秘密武器之一,帶給我更高的專注力與學習力。

當你學會規律運動時,就能拍拍肩膀告訴自己:「那些在圖書館讀整天的人,我兩三小時就能追過他們進度。當個有實力的 Chill Guy.」

(3)專注力:摩擦力的類比

我們在國中學到:「最大靜摩擦力」是指在物體尚未開始運動時,需要克服的最大阻力。類比到人生也一樣,當我們開始專注於某項任務時,最初的投入通常是最困難的階段,因為我們的大腦需要從分心和干擾中切換到全心專注的狀態。這一過程涉及前額葉皮層的高認知負荷,因此需要更多的意志力和心理能量。

克服「最大靜摩擦力」後,阻力會逐漸減弱,進入動摩擦力的階段,這與心理學中的「心流狀態」(Flow State)呼應。一旦大腦進入高度專注的節奏,我們的執行功能提升,大腦的效率隨之增加,從而實現高效學習。

在學習中,非常忌諱「分心」,因為大量的工作切換,不僅會降低學習效率,還會讓大腦無法深入加工和鞏固所學內容,從而影響長期記憶的形成與知識的內化。分心會顯著降低執行功能,特別是在需要高認知負荷的任務中,分心可能導致高達40%的效率損失。

在遠古時代,人類生活在充滿危險的自然環境中,例如捕食者的威脅或突如其來的天災。分心能力的存在會幫助我們「察覺威脅、發現機會、多任務處理」所以人天生會分心是很正常的。

但現代社會的分心,是被社群媒體無關緊要的訊息干擾,並沒有任何生存價值,也無助我們達成知識內化。在科技加劇人們分心的時代,能夠保持高強度專注,就顯得可貴。

一次只做一件事。

聽起來陳詞濫調,但請各位仔細深思這句話。以前的我按字面理解,確實讓我表面只做一件事,但每件事背後思緒混亂。表面上我在寫經濟學題目,腦袋卻在想剛跟朋友聊的八卦,還有晚上開會內容。最後書也讀不好、晚上的會議也沒有太深度的Insight可以提供。

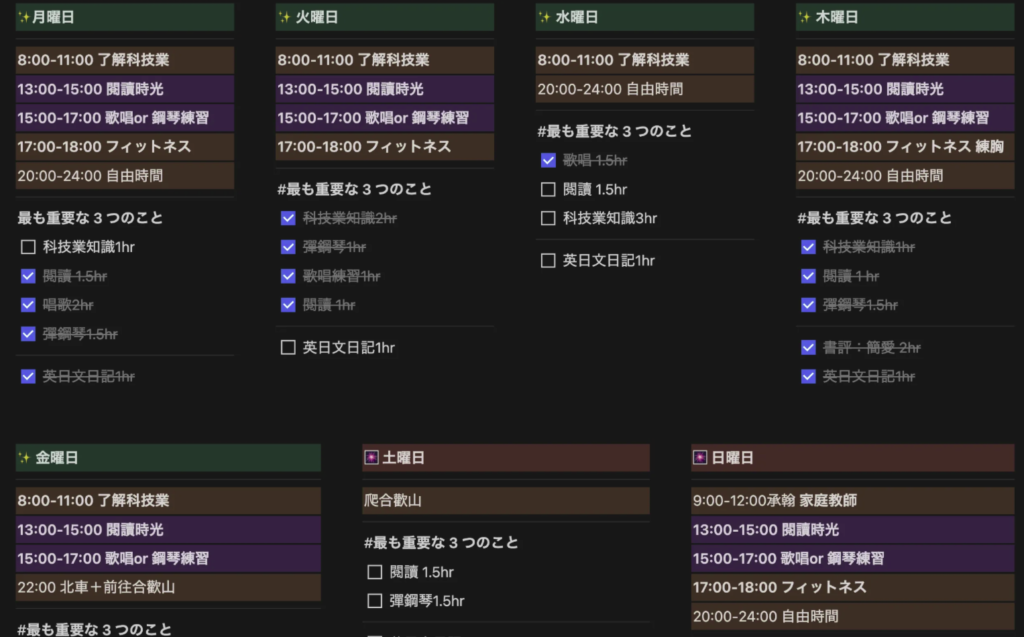

但現在的我,可以在短時間內完成很多事情,但我是有順序且專注的幹掉每個任務。我習慣在Notion排今天要做的事情,在疲倦時冥想10–20分鐘,當我讓雜念順著水流走後,我又能夠開啟一兩個小時的專注模式。

冥想是我用過最好的專注工具,讀者不妨多查資料,去嘗試看看。

(4)關於認知的知識:生活環境遠比你想的重要

想要背好單字?我們就要從「人腦如何記憶新知識?」這個關鍵問題下手。

這個問題又有一個關鍵學科在專門研究:認知科學。

建議讀者們在準備考試前,至少讀過一本學習認知科學的書籍,再去學習,會比較能避開學習誤區,用更有效率地方式學習。

本文應用了 Daniel T. Willingham 認知科學家的知名著作《你可能學錯了》裡面傳授的一些學習技巧跟科學事實。希望讀者們親自閱讀該書,您才能針對問題做診斷與調整。

回到如何記憶新知識的問題。

根據認知科學與心理學的研究:學習的本質是將新知識與舊知識進行整合。當我們能將新資訊與長期記憶中的舊資訊建立聯繫時,這些新資訊便更容易被理解與記住。

但這就引出了另一個問題: 最一開始的舊知識又是什麼?

答案其實很簡單:我們日常生活中的體驗與環境,就是我們最初的舊知識。那些再熟悉不過的場景與事物,構成了我們理解世界的基礎。

這也解釋了為什麼即使是日本人,很多人對日文文法的規則並不熟悉。

因為對他們來說,日文的文法和單字早已融入日常生活,成為「不假思索」就能使用的舊知識。複雜的文法規則對他們而言,就像呼吸一樣自然。

同樣的道理適用於我們的母語。我們根本不需要知道「主謂賓」這個文法,也能自然而然地說出「我吃蘋果」這句話。因為這些規則早已內化為我們生活。

如果你想快速掌握一門新語言,最有效的方法並不是死記硬背,而是改變你所處的環境。當你身邊充滿該語言的使用場景,無論是對話,還是文化體驗,你的大腦會自然而然地將這些信息內化為新的「舊知識」。

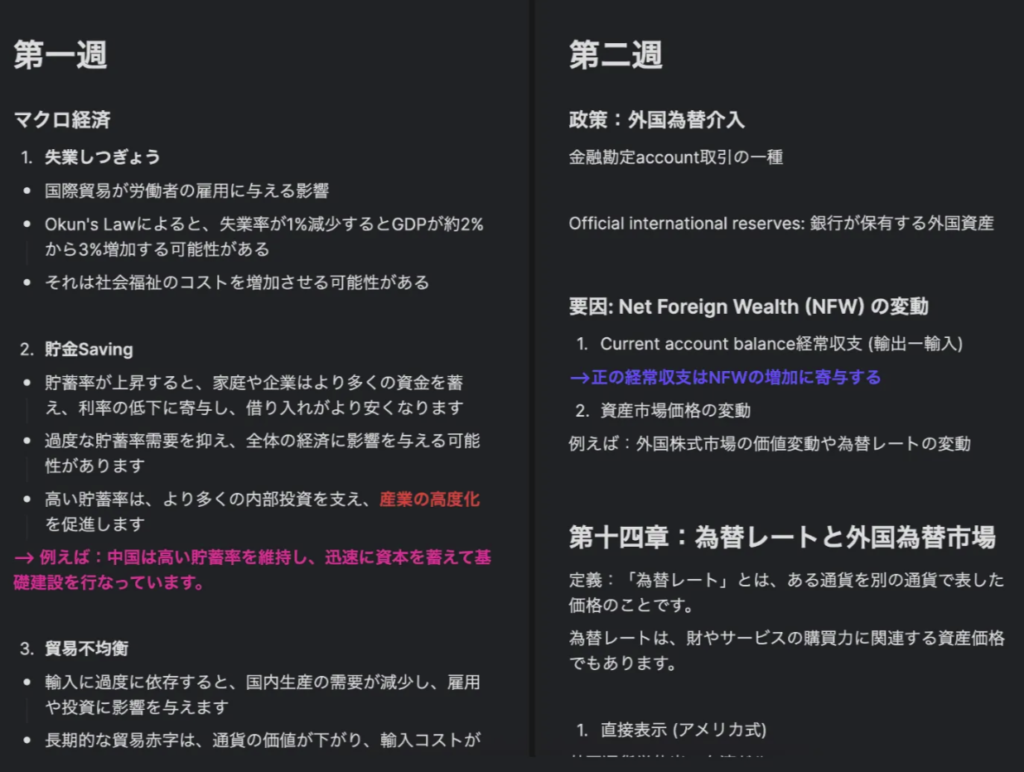

這也是為什麼我會把手機語言設置改成日文、把大學筆記用ChatGPT改成日文版本。

不僅逼迫我熟悉日文文法,某些單字也會重複出現,相當好記。像是我在學習國際金融時,「レート、為替、貯金」早已成為我的舊知識。未來我在參考書看到類似的新單字,我就能更好地與這些舊知識做連結,記憶才會深刻。

讓日文融入你的生活。一開始很痛苦,後來會很快樂。

若真的要從單字書背單字…

目前為止,我依舊認為學習最好的方法還是累積「舊知識」,包括沈浸式學習(看動漫、多跟日本人交流、聽日文歌)。不過如果是要短期內衝刺日檢的話,單字本還是我們必備的武器,所以可以盡量交錯學習。一邊大量背單字,一邊維持跟日本人聊天的習慣。

相信大家在背單字會面對到共同的難題:到底要怎麼樣背「毫無規則且無意義」的文字?

對於初學者來說,除了有漢字的單字好記之外,很多單字都是無意義的,必須要硬背。這真的是馬步打穩的關鍵時刻,不太可能迴避掉。

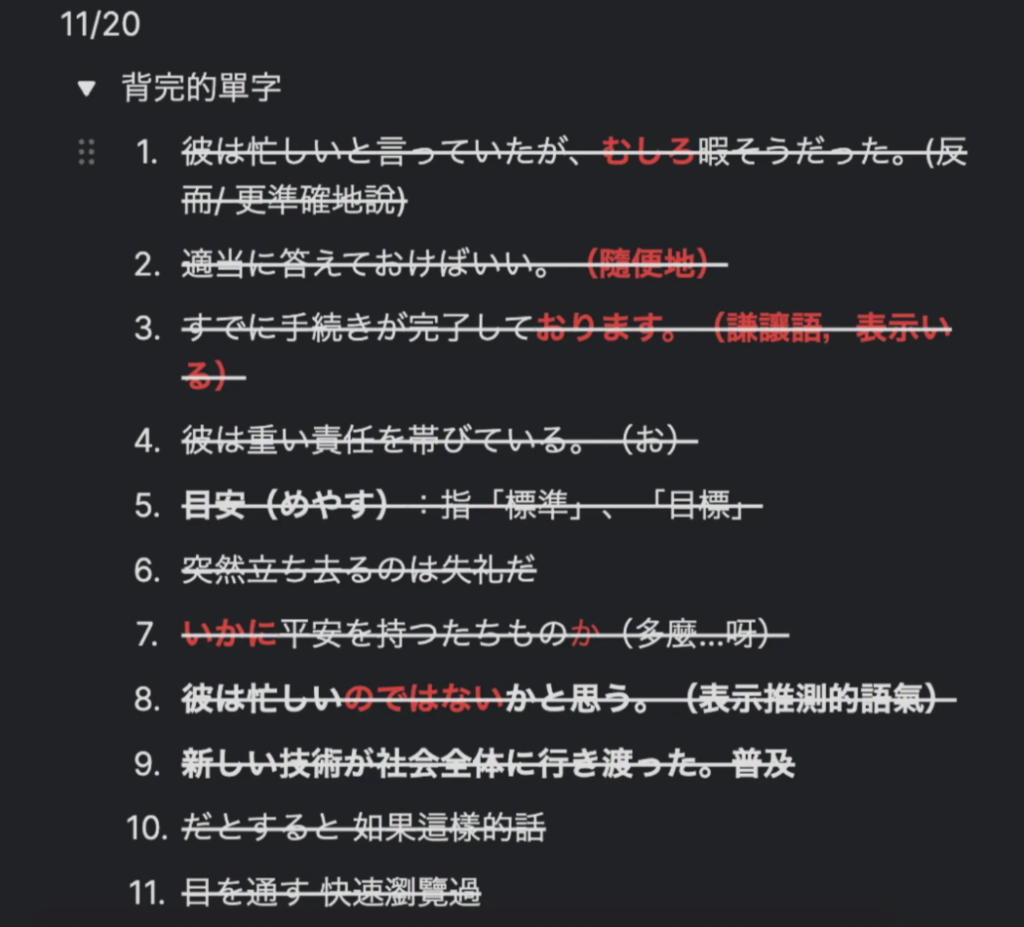

我自己常用 Toggle List,隨時把手機拿來背單字,通常會利用間隔時間來背誦(早上一次、通勤一次、晚上再一次),若這個單字能讓我條件反射想起(大概考自己兩三次都能回答正確),再把單字畫掉。這是一個短期能夠累積數千個單字量的方法,是短期記憶。能不能變成長期記憶,還是得靠「舊知識」來做連結。

但作為考生的我們,真正能掌握的舊知識非常有限,所以大量背單字是個小過渡期,只是拿來通過日檢的小手段罷了。

真正的成長,是透過多看 NHK、日劇、日文歌、動漫以及跟日本人聊天等方式,來讓日文成爲生活的一部分。

另外,背單字的關鍵在於「回憶提取」的過程,而非單純的被動複習。研究表明,僅僅翻看筆記本,即便重複十次,也無助於形成長期記憶。最有效的學習方法是利用測試效應,像我就是會用手遮住中文意思,測試自己是否能在短時間內正確回想出日文單字跟文法句型。

這種方法雖然痛苦,但超級有用。

為什麼傳統的學習方式,如反覆抄寫筆記或閱讀講義,常常無法真正記住單字?原因在於這些方法屬於「被動學習」,執行起來雖然簡單輕鬆,但缺乏足夠的認知負荷和挑戰,讓人容易產生學習的錯覺,誤以為「努力」等同於有效果。

然而,科學研究顯示,真正的記憶來自於「深度處理」,也就是當大腦經歷過反覆提取與反思後,信息才能穩固地進入長期記憶。

學習單字的過程需要經歷適度的困難,是痛苦的,讓大腦逐漸熟悉單字的形式與意義,最終內化成穩定的記憶。透過主動測試自己,比如遮住答案並反覆回想單字的意思,可以有效地刺激大腦神經迴路的強化過程,從而提升學習效率。

想要增加提取的效率,也可以嘗試用「諧音梗」,但不是每個單字都有相對的記憶法:

影(かげ) → 暗暗的影子裡面「卡」了「Gay」

悟(さとる) → 灑脫嚕~ 開悟必須要灑脫

かすむ → 好像有東西「卡樹木」,好「模糊」欸

(5)教材品質:我用了這些教材。

參考書:日本語GOGOGO四本、日檢完勝500題(N5-N1)、N1的單字書

線上課:抓尼老師N1黃金線上學院

我覺得抓尼的課程把日文考試拆得很精細很清楚,除了嚴謹的考試技巧之外,也幫我把 N3-N1 的所有文法整理過一次,這應該是最精華的 Part,對於需要高效整理跟比對,對我來說再好不過了!而我在考 N1 的過程中,很多次透過「組塊式的回想」,才在關鍵時刻想到正確的答案!再來,抓尼也提供了很多精華必考單字(雖然有幾千個…但還是給了懞懂的我一些方向)跟歷屆試題,對於需要衝刺的人來說,是非常有幫助的。

我只是騰出時間,打開電腦上課,輔以 GPT,一天 3~10 小時的學習,程度就迅速飆升。當然還有前面說的飲食、運動、睡眠,還有對於學習的認知搭配,才幫助我創立了三個月通過日檢 N1 的成就!

如果對於他的課有興趣,可以私訊我的哀居:charles_chang0221

(人多的話,希望我能夠幫讀者們要到折扣xD)

3–2、補充一些記憶與知識的觀念

記憶是思想的殘留物。一個概念要記得深刻,必須要重新思考這個概念的由來,多問 Why 跟 How 釐清、找差異跟類比,是記憶深刻的前提,但非常痛苦,沒有多少人能做到,希望各位讀者們成為優秀少數。

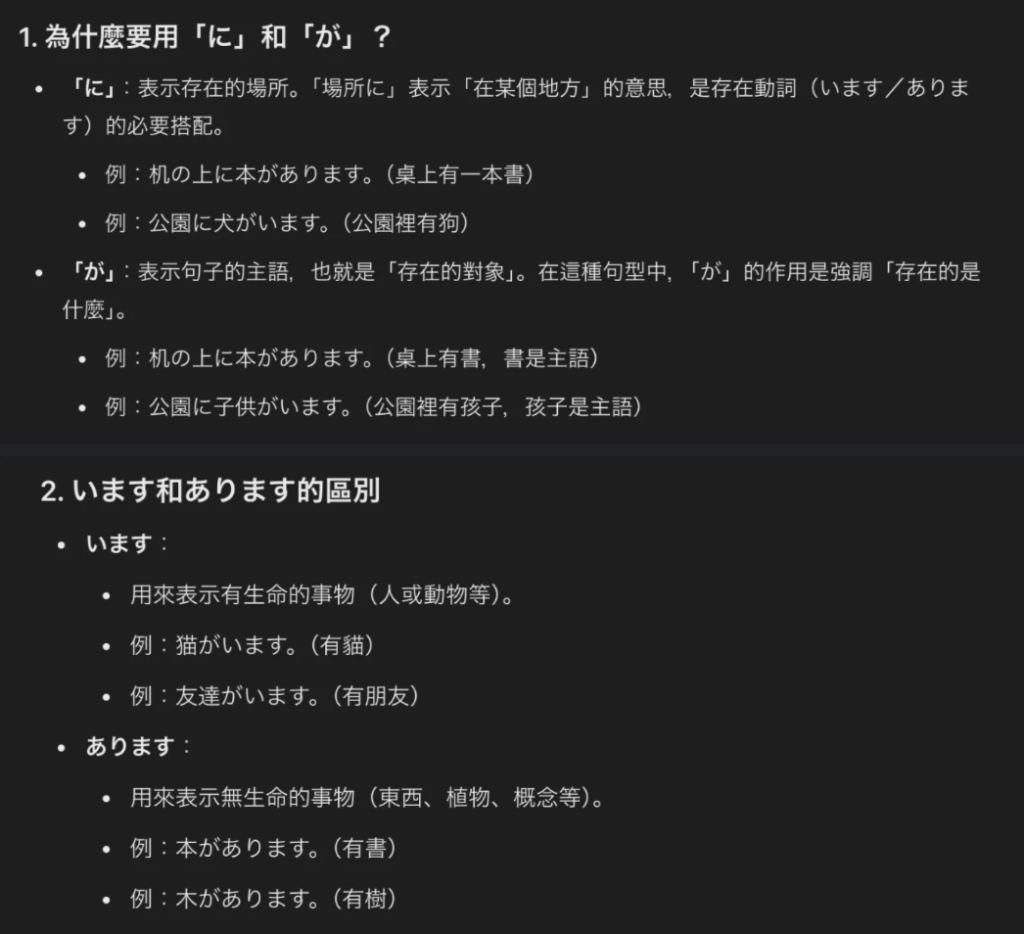

比如你今天學到 N5 這個文法:「場所にAがいます/あります」

傳統的學生:啊,老師說什麼我就硬背下來吧。

聰明的學生:欸?為什麼要用”に、が”這兩個介係詞呀? います/あります 差在哪裡?

日文的助詞都有它的含義,而課本通常不會寫的仔細,導致我們要用歸納法去學習,這是痛苦的。英文學習也是一樣,老師從來不解釋介係詞,只叫我們背下來。

為什麼不是 Go for school,而是 Go to school?

但你只要上網查,就會發現這個”to”是指向性的意味,”去”學校,用to會更合適。

好啦,這時候肯定沒有老師在你身旁,講義也不會詳細解釋日文助詞。所以 ChatGPT 就派上用場了,把你的問題丟給它,接著再把學到的新觀念,記錄在講義裡面,多隨時抽考自己每個文法的概念,你很快就能 Master 文法啦~ 文法的本質是規則,是有跡可循的,所以只要能理解背後的邏輯,記憶相對於單字,會更快速,因為大腦很擅長處理理性邏輯的事物。

《第四章:未來發展》

如果是兩個月前的我,這章節應該會寫希望能在日本工作等等的廢話。

但回顧到第二章說的「圓形時間觀」,我覺得做到 A,並不意味著會到 B。

因果關係鏈真的太複雜了,當你意識到這點,你就知道商學院某些課真的很瞎,到底憑什麼可以把複雜的企業成功,簡單地歸因成 123 點。。

生命的緣非常的複雜,我們很難 or 幾乎不能預測走向。

能做的就只是把手上的事情繼續做好。

Get myself prepared 然後坦然地面對未來可能遇到的「緣起」。

也許我根本不會在日本工作、也許我娶了台灣女生,但結果是什麼不重要,我很喜歡這個遊戲人生。

我也不會對未來焦慮,或是試圖搞清楚未來。

反倒是這種神秘感,讓我的人生充滿了無限的解釋以及意義。

如果說有一個最重要的人生能力,那我會說是受挫後 Bounce Back 的能力。那些遇到質疑與困境,依舊能冷靜地分析自己的缺失,然後意識到可以「重新開始」,並且快速展開行動的人類,我敬你一杯。

我奮鬥過,做了那些別人眼中看似不可能的任務,這是我人生奧德賽中很重要的一個章節。

你呢?有精彩地活過一次嗎?希望讀完這篇文章,能帶給你一絲絲的啟發。

–

本文原刊載與此,經作者同意授權轉載。

更多作者相關文章: